8月底參與了亞洲規模最大的動物保護國際交流平台——「亞洲動物保護大會」,從不同領域的專家、政策制定者到基層實務者身上,學到更多跨國經驗與反思。從演講中可以看見國外學者專家無論是對遊蕩動物、野生動物、經濟動物,還是我們常忽略的水生動物,都賦予尊重並致力改善不同物種的福利問題,相較於在大會中出席發表的某位台灣專家,卻一直批判目前台灣TNVR(捕捉、絕育、疫苗、回置)動保政策無效,在在都呈現台灣長期存在的動保與野保之爭,連大會講者-國際伴侶動物管理聯盟(International Companion AnimalManagement Coalition,簡稱 ICAM)*的Hiby博士也認為:台灣目前最大的挑戰是動保團體與野保團體在作法上存在分歧,既然2個團體的相同的目標都是「野生動物自然繁榮、遊蕩犬貓減少」,應該去異求同去制定一個全國行動方案,促成協調一致的行動,把 TNVR 與其他人道介入措施(如提高飼主責任、領養代替購買、擴大寄養系統、收容所專業經營管理、收容所動物來源因素統計……)結合,才能有效降低遊蕩犬貓數量進而保育野生動物。

壹、「零撲殺」不等於「零安樂死」

近日有民眾在公共政策網路參與平台提議「恢復收容所無人領養即進行安樂死」提案,於8月20日即超過5000人附議門檻;與此同時,一位訓犬師也爆料某動物之家要求動保員依評估量表提出安樂死名單,而名單包含正在接受訓練的「健康」犬隻!一時之間,有如大雨欲來前的詭譎氛圍,「12夜」的血淚教訓又再度襲上心頭!

野保團體總是詬病動保團體「反安樂死」,事實上,動保團體支持的向來都是「零撲殺」而非「零安樂死」,只是安樂死絕不應該為了控制族群數量或解決收容所爆籠問題而去殺害健康的動物,這已不能稱為「安樂死」而是「撲殺」。真正的「安樂死」是當治療或管理已經不再可能,為避免或終止動物的痛苦,在人道的情況下結束一隻動物的生命!動保團體絕對支持以動物福利為基礎的安樂死政策,也不願看到部分收容所對政策的誤解而使動物受苦,但是為避免「安樂死」被擴張使用,所以我呼籲收容所必須遵守全國一致的評估標準,並在受檢視下嚴格執行,確保每個生命都受到同樣的尊重!

貳、台灣的零撲殺政策正走在對的道路上

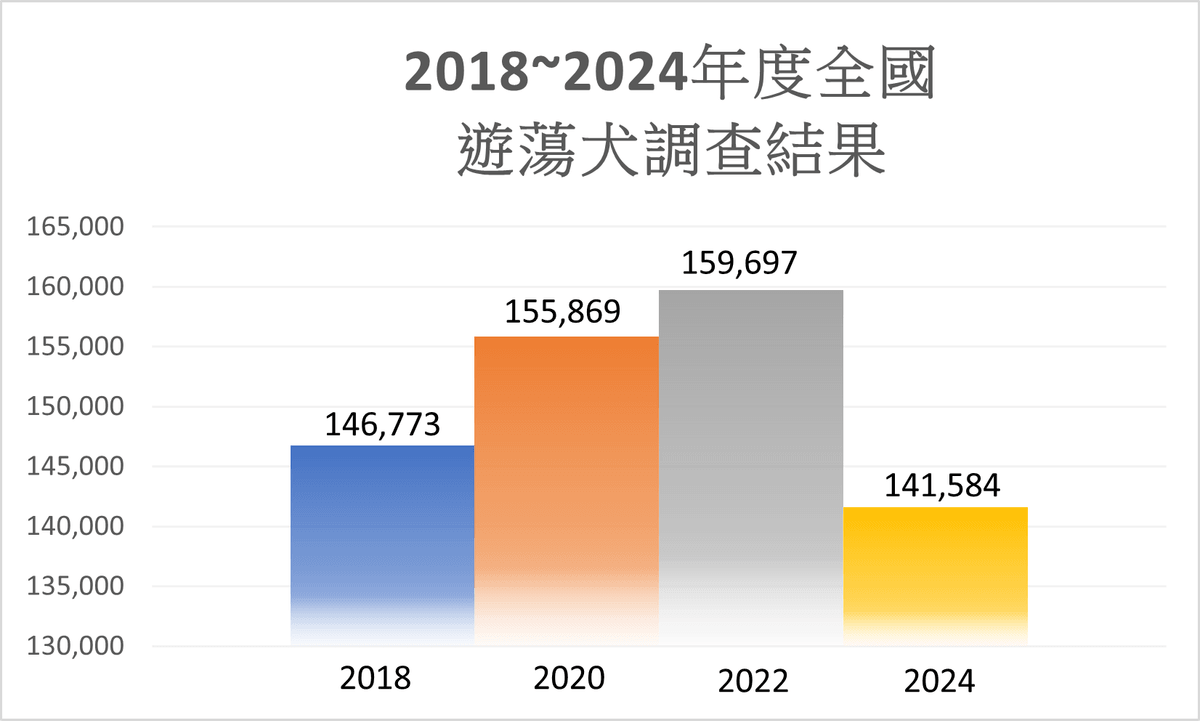

台灣自2017年全面停止撲殺並實施TNVR計畫後,遊蕩犬數量從2018年的14萬6,773隻、2020年的15萬5,869隻(+6.5%)、2022年的15萬9,697隻(+2.5%),到2024年的14萬1,584隻(-11.3%),顯示在零撲殺制度實施並推行TNVR後,遊蕩犬數量從「增加幅度逐年遞減」到「明顯減少」!而反觀自1999年至2016年底公立動物收容所實施撲殺的18年期間,不只造成124萬4177隻無辜流浪動物死亡,更諷刺的是遊蕩犬貓數量並未大幅下降!可見以TNVR進行遊蕩犬貓族群管理就是不需殘忍撲殺也可以更人道且有效控制遊蕩犬貓的方法。

ICAM的Hiby博士認為「台灣的零撲殺政策真正反映了整個社會的慈悲,這是動物福利的一個重大里程碑,我們真的必須為此喝采!同時,在台灣看到能夠提供高強度的絕育的強健獸醫體系,也看到一些非常成功的族群管理專案。現在的台北與十年前相比,街頭已經出現明顯不同,顯示有相當有效的族群管理正在進行;也有很多同理心的公眾,真心關注動物福利;也開始看到「負責任飼主」的轉變,有主的犬貓大約有50–60% 的絕育率,台灣目前其實已經看到相當長足的進步,現在,台灣最需要的是一個全國行動方案,把所有利害關係人團結在共同目標之下,並促成協調一致的行動,作法是把 TNVR 與全面性的遊盪犬貓族群管理要素結合,而且TNVR應該還要再擴大規模、應該要再持續投資,那麼,我們就會看到一些結果,如遊蕩犬總數的下降、動物傳染性疾病傳播的下降、犬咬事件的下降,以及民眾抱怨的下降,真正幫助我們進行整體性的犬隻族群管理」。

參、餵食反能成為源頭絕育減量的助力

「禁餵是一個錯誤的政策,它會導致犬貓挨餓,並非人道的作法,更有甚者,可能產生嚴重的人犬衝突、對野生動物造成傷害。且以人性的『慈悲』面來說根本行不通,因為人們的反應不是你所預期的——他們會繼續餵,只是轉入地下,因此,我認為試圖禁止餵食會是個錯誤」ICAM的Hiby博士說道。

許多提倡禁餵的學者專家,總是聲稱「禁餵」能讓遊蕩犬貓消失,降低其對於野生動物的攻擊,但事實上生命總會找到出口,因為無法從人類身上得到食物來源,絕望的遊盪犬可能變得更有攻擊性,不論是對人或是野生動物都可能造成威脅。另一方面,一些不忍遊蕩犬貓挨餓受凍的餵食者只能將餵食轉為地下化,不只無法做好餵食管理,政府更錯失將餵食者做為TNVR第一線助力的機會。

相反的,我們應該將「餵食者」稱為「社區動物照顧者」,他們和遊蕩犬貓有極佳的互動關係,不僅能提供餵食,還能協助醫療照護,如帶至動物醫院絕育及持續的疫苗接種,也能持續監測族群,如帶新加入的動物很快進行絕育,避免族群的擴大。政府應該尊重、善用並將他們納入TNVR團隊的一部分,比如參考新加坡「負責任餵養指引」的作法,教導民眾如何負責任地餵食動物——包括在哪裡餵、何時餵、餵什麼,以及事後清理,將能以擴大絕育規模、降低成本的有效方式加速TNVR的成功。

肆、人犬衝突與野生動物衝突的現階段管理

當然,TNVR與源頭管理需要時間累積成效,在此過渡階段,人與犬隻、野生動物與犬隻之間的衝突仍然存在,必須有積極的管理措施。

一、在人犬衝突方面:國際動保機構建議透過教育與社區參與降低風險,例如:1. 在高風險區(如學校及社區公園)加強犬隻捕捉與絕育密度,避免族群過度聚集;2. 建立社區通報系統,快速處理攻擊事件,並結合行為訓練或安置計畫;3. 提供民眾正確的防範知識(如避免挑釁、正確應對流浪犬)。

二、在野生動物衝突方面:應避免將「遊蕩犬貓」當作唯一替罪羊。研究顯示,氣候變遷、棲地破壞、過度開發與陷阱獵捕才是野生動物主要威脅。因應措施包括:

1.在生態敏感區實施高強度TNVR與逐步移置,減少犬貓與野生動物的交集;2. 建立緩衝帶,例如設置圍籬、提供誘食點,引導犬隻遠離野生動物活動核心區;3. 加強野生動物保育與監測,釐清真正的威脅來源,避免將政策導向「撲殺」。

這些短期管理措施,搭配長期的TNVR與源頭控管,才能讓「人犬和諧共處、野生動物自然繁榮」逐步落實,而不是只寄望於快速減量帶來的短期速成效果。

伍、TNVR需搭源頭管理等配套措施來降低遊蕩犬貓數量

台灣在「零撲殺」政策下採取TNVR(捕捉、絕育、疫苗、回置),已經被證實能有效穩定族群、降低傳染病風險。然而,若僅止於「抓紮放」,這個政策就會像治標不治本的止痛藥——短暫舒緩,卻無法根治。遊蕩犬貓的來源持續存在:未絕育的放養犬貓、遭棄養的寵物、甚至無序繁殖下的新生個體,都會讓街頭族群源源不絕。這也是為什麼TNVR必須和其他人道介入措施緊密結合,才有可能真正扭轉局勢。

一、控制源頭:責任飼主不是口號

所謂源頭管理,第一道關卡就是「飼主責任」。從晶片登記到強制絕育、年度疫苗與體內外驅蟲,這些措施不是額外的「好主人加分題」,而是必須落實的「基本分」。同時,繁殖業者也應被納入嚴格規範,避免劣質繁殖把不健康、未社會化的幼犬幼貓推上市場,最後變成收容所與街頭的定時炸彈。若缺乏這些前端控管,TNVR永遠只是在幫社會收拾「漏水的水龍頭」。

二、加速送養:收容所要從「倉庫」變「轉運站」

零撲殺時代的收容所,不應該再是「安置到死」的動物倉庫,而要轉型為「再安置中心」。這意味著要結合社群行銷、擴大寄養網絡,並引進專業行銷經營模式。英國Battersea Academy的案例已證明,收容所可以成為領養推廣的品牌,而不是民眾避之唯恐不及的悲情場所。台灣若要加速動物流轉,必須讓「領養代替購買」成為社會默契,而不是動保圈內部自說自話的口號。

三、涵養觀念:從生命教育到社區共管

根本性的改變,不只是硬體或制度,而是社會價值觀的轉向。生命教育要讓下一代明白:動物不是用完即丟的物件,而是值得尊重的生命。同時,政府必須把「餵食者」從敵人轉化為夥伴。以新加坡為例,透過「負責任餵養指引」(Responsible Feeding Guidelines),明訂餵養時間、地點與清潔規範,並將餵食者納入社區管理系統;而我們的鄰國-日本,則有許多城市推行「地域貓計畫」,由居民共同管理社區貓,結合大規模絕育與飼主教育,多年來不僅改善街頭環境,也逐步降低遊蕩貓數量,成為亞洲最具代表性的社區共管模式。因此,若能將社區共管與TNVR結合,餵食者就能成為政府最前線的「耳目」,協助捕捉、就醫、監測,真正擴大源頭絕育的成效,是長期而可持續的策略。

賴總統清德在《亞洲動物保護大會》的開幕典禮上提到:中央與地方政府都持續與動保團體合作,推動人道捕捉絕育政策來降低遊蕩動物數量。很明顯地,中央已將TNVR(捕捉、絕育、疫苗、回置)定調為遊蕩動物族群管理的動保政策。2017年2月6日,在動保團體多年倡議、立委的協助與紀錄片《十二夜》的推波助瀾下,全國公立動物收容所終於全面停止人道撲殺,終結了流浪動物絕望倒數的12個夜晚!2025年,在實施「零撲殺」8年多之後,雖已見初步成果,但仍面臨地方執行落差、經費不足、社區參與有限等挑戰。若要真正鞏固成果,政策上必須補強以下幾點:1. 中央統一指引與績效評估:建立全國一致的TNVR執行標準,並公開縣市成效,避免地方怠惰或數據黑箱。2. 穩定經費與長期投資:TNVR 需要連續性與規模化,建議中央編列穩定預算,並與地方共擔責任,避免「抓一波就停」的短期作法。3. 社區照顧者制度建立:正名並支持餵食者為「社區動物照顧者」,提供培訓與規範,讓餵食者成為政策的合作夥伴而非對立。當遊蕩犬貓數量下降並以社區共管的方式控制遊蕩動物,勢必減少人VS犬與野生VS犬的衝突,有助人類與遊蕩犬貓的共存及野生動物的自然繁榮!

台灣現在正站在十字路口上:要繼續投資在更人道、更有效的 TNVR+源頭管理,還是要倒退回過去「以死控數」的粗暴手段?答案其實很清楚。如果我們真的希望看到街頭犬貓減少、野生動物衝突降低、社區安全提升,就必須承認——只有繼續堅持TNVR搭配源頭管理,避免走回頭路,才能走得長久、走得穩健,讓台灣真正邁向「零棄養、少流浪」的社會!

*國際伴侶動物管理聯盟(InternationalCompanion Animal Management Coalition,簡稱 ICAM)是一個非營利、非政府的國際動物保護組織。它由多個國際動保團體組成,致力於透過科學研究、數據分析和實務經驗,發展並改善伴侶動物(主要是犬隻)的福利與族群管理策略,以促進人道犬隻管理。 ICAM並「犬隻數量管理監測與評估指南」,旨在推進犬隻數量管理,並提供操作建議。